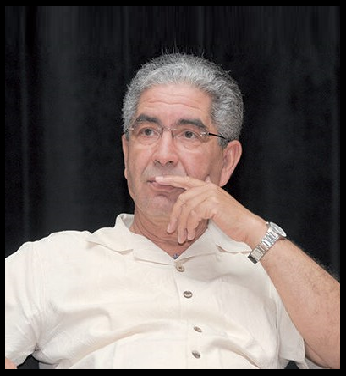

الكاتب : عبد الحميد اجماهري

مازلت أعتبر أن حديثنا عن الجندي شفيك بطل رواية الأديب التشيكي ياغوزلاف هاسيك، المنشورة في ثلاثة أجزاء بعنوان «مغامرات الجندي الصالح شفيك إبان الحرب الكبرى»، كان من الأحاديث التي نحتت له في ذهني جانبا من بورتريه غير مألوف، حيث فاجأني بأنه قرأها بوعي نقدي قريب من الأدب، بعيد عن السوسيولوجيا، وزادت مفاجأتي لما قال:(وأنا هنا أكتب من الذاكرة):» لعل فيها نقدا للرأسمالية وحروب الامبريالية يفوق بعض النقد الماركسي»!!أو لعله قال إن «الرواية في نـظري فاقت بعض النقد الصادر عن ماركس»..!

كان علي أن أعيد قراءتها من جديد لكي أجد بالفعل ما الذي يجمع بين الجندي شفيك، الطيب والساذج الذي اكتشف من خلال جولاته إبان الحرب، الجوانب الساخرة السوداء وملامح الكوميديا التراجيديا للعالم، وبين النقد الطبقي على الطريقة الماركسية. رجل لا يبخس و«يبهدل» العالم العسكري، لا بالنقد الحاسم ولا بالمعارضة الباسلة، بل عبر تمجيده بالانصياع البليد له!

كانت قراءة مفاجئة، كما لو أنني وجدت شبها بين نغم هندي وآخر من أحواز مراكش في ليلة ساهرة غير مبرمجة!

ولعله سيثير إعجابي بنفحته الأدبية في السجال، عندما سيرد على من هاجموه من رفاقه، الذين رفضوا تجربة الإنصاف والمصالحة وهو المقال الذي ترجمته في فبراير 2005، عن يومية «لوماتان» وفيه يقول بأسلوبي «ماركس نفسه، هذا الشخص الذي يعاني من سوء فهم كبير، هذا الرجل الذي تكبد من الخيانة ما يفوق المسيح نفسه، لم يكتب كل كتابه «الرأسمال» إلا لكي يحاول دفع البورجوازية إلى الاقتناع بتفادي قيام الثورة: «حتى ولو كان مجتمع ما توصل إلى اكتشاف طريق القانون الطبيعي الذي يتحكم في حركته، فإن هدف هذا الكتاب هو الكشف عن القانون الاقتصادي لحركة المجتمع العصري، الذي لا يمكنه لا أن يقفز على مراحل تطوره الطبيعي، ولا أن يلغيها بواسطة مراسيم، لكن بإمكانه أن يقلص من مرحلة المخاض ويلطف من آلام إنجابها» (من مقدمة الطبعة الأولى للكتاب الأول من الرأسمال)»!!

السي أحد حرزني، كان بيني وبينه قرابة جيل عمري، ولم نكن على نفس الضفة، بالنسبة لرجل وهب لحركته السياسية جملة تبدأ بفعل أمر إلى من يقتنع بها، وتذهب به إلى أنبل مهمة ممكنة ، ضد الدولة ولفائدة العدالة: «لنخدم الشعب».لطالما تحدث بجدية مفرطة عن أحلام موغلة في طوباويتها أمام موجات عاتية. وكنت على ضفة أخرى، هي الاتحاد بمدرسته التي حملت تاريخا جديا في معاندة النظام العاتي للأحلام المجهضة..

لعل مصفاته، كانت هي التاريخ منظورا إليه بعين التجربة، والمسار البراكسيس وقد عركته اختلاجات التاريخ. لهذا كان ضمن جيل يساري، ومجموعة عمل تاريخية حاملة لمشروع «توريط» الدولة في بعد نيوليبرالي مبني على الحرية.. والتعايش والتدبر المشترك لمخلفات الماضي. ولم يكن في ذلك محبا للنيوليبرالية، ولا من أنصارها هو الذي وضع نفسه منذ البداية في صف من يخربون معناها الوجودي، وهم في الواقع يصنعون أفقها بحبهم للعدالة الاجتماعية ونظرتهم إلى مجتمع حر.. خدمة الدولة التي غيرت من أفقها ونزوعها الاستراتيجي، من باب الكفاءة النضالية وليس التدبيرية، ولا حكامة المؤسسات بل من باب أخلاق المسؤولية التاريخية.. لم يختر الخمول أبدا، كما قد يميل إلى ذلك من يجدون في الدولة وردهاتها مكانا مريحا للتأمل والصمت.. قادته مهمة تاريخية إلى مساعدة الدولة على تضميد جراحاتها وأعطابها التي تركتها آثارا في جسم الناس. كان أقرب لنا نحن الذين نقيم في ضواحي الدولة من الذين يشترك معهم مركزها.. لهذا كان يردد على مسامعي أن الأحمر يجب أن يظل أحمر حتى ولو افتتن بالدولة فلن تحبه إذا اختار أن يصير … ابيض، مع خلفية تصويرية لا يغيب عنها هنا استحضار الجيش الأحمر والجيش الأبيض في الثورة البلشفية مع فارق زمان بعيد احتفظ فيه بالأسلوب أكثر من المعنى الحقيقي….مرة ، بعد أحد المؤتمرات الاتحادية، هاتفني قائلا:انتظرت المؤتمر ومأْسسة التيارات لألتحق بالحزب، لكن المعادلة مازالت بعيدة!

للشهادة والتاريخ، فقط، أقول هذا…

دافعت عنه عندما تقدم بشهادته، والتي كانت تبدو غريبة نوعا ما في نظر رفاق التجربة الصراعية وتجربة ما بعدها، من إنصاف ومصالحة. لقد صرخ صرخته التي لم تعجب الكثيرين «أنا لست ضحية،أنا مناضل سياسي» يرفض بطبيعة الحال جبة التمسكن النضالي الذي قد تغري به أدبيات الاضطهاد..

كان الفقيد قد قدم شهادته التي أصبحت من أدبيات هيئة الإنصاف والمصالحة كما غطت جزءا من صمت الذاكرة النضالية لشعبنا ومسيرته التقدمية، وخلفت تلك الشهادة، ضمن سياق متوتر ، ردود فعل بلغت أحيانا درجة من القسوة وتعميم سوء الفهم، في لحظة من دجنبر 2005.

ودافعت عن المعنى الذي يريده حرزني ويريده أنصار هذه التجربة المغربية الفريدة.

وقتها كتبت «دفاعا عن أحمد حرزني».

عندما كتبت: دفاعا

عن أحمد حرزني

خلال جلستي الاستماع، المنظمة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، استمع المغاربة إلى 12 شاهدا على فترات مختلفة من مسيرة القمع والتوتر الطويلة التي عرفها المغرب. وكانت اللحظة الاستثنائية في مسيرة الجراح ومسيرة بناء الذات المغربية المشتركة، ومازالت الجلسات ستتوالى.

والمحقق أنه لم يتم التعامل مع شهادات الضحايا الذين تكفلت بهم الدولة في مسارها القريب، تعاملا واحدا، كما يمكن أن نخمن أو نثمن.

وتعالت الأصوات الغاضبة التي تطالب بإخراس المتحدثين، وأخرى لتقول إن الشهادات محاكمة لفترة من تاريخ المغرب كنا فيها أحسن بلد فوق الأرض.

ومن بين الشهادات، تلك الكلمة البليغة التي تقدم بها مناضل يساري مغربي، أحمد حرزني ونعتقد أنه تقدم بكل شجاعة المناضل إلى الحقيقة كما يراها – عاريا، إلا من جبته الصوفية. وقال ما اعتقد أن عليه أن يجبر به خاطر الأمة التي رأت سنواته الخمس عشرة تضيع في برودة الزنزانة، وظلم الجلاد.

كان حرزني منفردا في شهادته، ربما لأنه اعتقد أن من حقه أن يجسد روح المصالحة، أكثر من الإنصاف.

وفي ذلك انحاز إلى النزاهة الفكرية مع الذات والشجاعة في رتق جروحه الشخصية من أجل ترميم تاريخ مملوء بالثقوب والجثث أيضا.

كان الرجل في شهادة الجلسة الثانية لهيئة الإنصاف، المنقولة بصريا، واضحا مع ذاته، وكانت له فيها مشارب وآراء.

فيه ما نتفق حوله وفيه ما نختلف حوله، وفي كلتا الحالتين لا يمكن إلا أن نشيد بجرأة الرجل، هو الذي لا يتكلم بدون رصيد أو يتحدث عن ماض أبيض في أحلامه.

لقد عاقب الرجل اللغة بالعواطف وحدد، كما حلا له، بلاغة اللحظة في وضع نفسه في موقع المشترك بين الضحية والجلاد، أي الوضع الذي لا يمكن أن نفهمه بأي جدلية سوى بالجدلية القاسية التي تكون بين التفاحة والسكين.

لم يكن الرجل يضع مقابلا للألم، كما أنه لم ينسلخ عن بدايته عندما كان يناضل من أجل عالم تكون له فيه الكلمة الأخيرة.

ومع ذلك، في كلامه ما يقبل التفنيد وما يقبل الرد، وفيه حقيقة من بين حقائق عديدة.

وكان من الممكن ألا يدافع مناضل اتحادي عن مناضل يساري، تأسست الهوية الفردية والجماعية لكل واحد منهما على أساس التسليم بأن أحدهما بالضرورة والفعل، مخطئ.

لكن ما يحدث الآن هو أن الرجل أصبح في مواقف، مضمرة حينا وصريحة أحيانا، في مرتبة المذنب في حق الحقيقة. وأقيمت المحرقة في انتظار أن يصدر الحكم النهائي الذي يجعل منه جلادا محتملا لا يترقب سوى انكسار التاريخ مرة ثانية ليعدو مهرولا نحو مشانقه.

هكذا تحول مناضل، تجاوز ذاته في لحظة مكاشفة ليحسن لبلاده كما يرى ذلك، إلى رجل لابد من تصفيته باحتقار.

قرأت بغير قليل من الذهول ما قاله السيد محمد اعبابو بكل استخفاف وتعال عن «ذلك الشخص» هكذا كنكرة يستحق في لحظة قوية من تاريخ البلاد أن ننزل به إلى مرتبة الإسفاف، وهو يصرح لأسبوعية «الصحيفة» في الأسبوع ما قبل الماضي (2005)، بأنه لا يفهم كيف يأتي شخص ويقول إنه ليس ضحية ويقول ما يقول، واعتبر أن في ذلك إهانة، ولو ضمنية له.

لن يكون في مقدورنا بطبيعة الحال أن نقدر حجم الألم الذي واجهته عائلة عبابو، منذ سنة 1971 وبعدها بسنتين، ولا يمكن بأي حال أن نقارن بين ألم يساري وألم عائلي، لكن ما لا يمكن أن نغفله هو درجة الاحترام في الحديث عن المخالف والغير، بين درجة المسؤولية وطبيعة الخطاب.

لم يكن حرزني نكرة إلا في الظلام العميق لأرقام الزنزانة، كما أنه لم يقل ما يجعله شخصا لا يستحق حتى اسمه.

إن هذا الإتلاف المتعمد لهوية المخالف هو صلب الآلة القامعة، وتكون الرهبة أكبر عندما يتم استبطانها من طرف الضحية نفسها.

ووقع نفس الشيء لدى جزء من مناضلي اليسار أنفسهم الذين لم يروا في ما قاله سوى خيانة.

وبذلك يعود التخوين ليتحكم في اللحظة كما تحكم في التجربة المغربية في الألم.

من المحقق أن مسلسل المصالحة والإنصاف ليس بناء خطيا طوباويا، بل يتطلب شروط استكماله للحكم النهائي عليه، ومازال الكثير من الحقيقة في فم العتمة، لكن ما لا يمكن السماح به هو محاكمة النوايا و»تكفير» صاحب رأي أدى عليه الثمن غاليا، لا لشيء إلا لأنه ربما جاءنا من الجهة السامية فينا، أو الأكثر هدوءا في عاصفة الذاكرة القاسية.

من المحقق أن كل الذين تعاقبوا على منصة الشهادة والذين سيأتون بعدهم، يستحقون فائض التقدير وفائض الاحترام لأنهم استطاعوا أولا الصمود في وجه آلة رهيبة شيمتها القبر، واستطاعوا ثانيا أن ينتصروا من أجل قيم نبيلة جدا، واستطاعوا ثالثا أن يأتوا إلى الحقيقة عراة إلا من رداء العزة والكرامة.

إن الذي يشكك في ما يتم الآن، يشكك أيضا وجزئيا في قوة نضاله وقدرته على تحقيق الانتصار، وإجبار ما هو قبيح فينا على التواري والاحتماء بالعتمة.

أحترم حرزني كثيرا منذ القديم، لكن احترامي زاد له بعد إدلائه بشهادته.

وإذا كان التاريخ يخرج الآن من غرفة الإنعاش، فإن هناك من يسهر على تفاهُماته وأعتقد بأن حرزني أحدهم،لأنه صوت يساري عاقل في زمن نحتاج فيه بالفعل إلى هذا العقل لبناء هوية مشتركة وأفق مشترك.

ولا يجب أن ننسى أن الكثيرين من رعاة الأسس، ممن لا يحبون تقدم هذا البلد، هم في الواقع من يحتاج إلى الرد، ولا يمكن أن نعود في كل مرة إلى الفكر الصبياني، الذي يجعل المخالف من العائلة الواحدة تناحرا رئيسيا، لابد من القضاء عليه، في طوباوية بلا أخلاق قبل القضاء على العدو الرئيسي … نحن ندري ما فعل التاريخ بمثل هذا، لأنه لا يمزح.» بعد ذلك سيكون أحمد حرزني أكثر قساوة في مساجلة رفاقه من خلال مقالة له ترجمتها على صفحات الاتحاد الاشتراكي في عدد الأحد 06/02/2005

ضمن منبر «نقاش حر» تحت عنوان : أحمد حرزني يطلق النار على المتياسرين وبؤس «الثوريين» المغاربة، وبعنوان فرعي «أعرف من»الثوريين» من يعرف الضفة اليسرى من نهر السين في باريس أحسن من جيبه، لكن ليس بوسعه أن يحدد موقع الزحيليگة!»…

وقدمت له بالقول «عودنا أحمد حرزني على قوة في الخطاب تجعل كلامه شجاعا وقويا، كما عودنا على الجهر بأفكاره، التي دفع ثمنها غاليا من حياته وشبابه، حتى ولو لم تعجب رفاقه وأصدقاءه، لكنه اختط لنفسه أسلوبا في ممارسة السياسة والتفكير في الراهن المغربي لا يمكن إلا الوقوف عنده، لأنه لا يربت على الأكتاف، مهما كانت رفاقية، ولا يحابي فكرة يراها خاطئة مهما كان من يدافع عنها·

في هذا المقال المكتوب بالفرنسية أصلا، والذي ننشره باتفاق مع أحمد حرزني، هجوم قوي على نزعات يعتبرها ثوروية، كما أنه يربط النقد اللاذع لبعض الممارسات والأشخاص بالظرف الانتقالي الذي تعيشه حياتنا السياسية».

في فهم عميق لمهمة المناضل صانع التاريخ..

ربما يمكنني أن أدعي بأنه جزء من نخبة خرجت من أوهام ربيع براغ والثورة الثقافية أكثر حذرا من الأفكار الإيديولوجية الشمولية، ولما اقتنعت الدولة بتغيير جلدها، ساعدها مع الاحتفاظ بمسافة معها، مبنية على الحذر من دولة سلطوية تعتمد أسلوب حكم قائم على توزيع الريع ..لطالما عبرنا عن الوفاء للمبادئ بأنه حالة إخلاص سلوكية، وقلما نسميها باسمها، أي نقد الدولة وإدارتها وممارسات الحكومة، مع إضافة عمق فكري وأخلاقي في تقديم هذا النقد، بالهدوء والاختلاف والإنصات.. لقد مر عبر السجون، وترك فيه جزءا من جسده والكثير من أوهام الخيار الثوري، وأيضا طور جهازا أخلاقيا لا يستعذب نزعة الضحية. لهذا فاجأ الكثيرين بشهادته التي قدمها أثناء جلسات الاستماع الخاصة بعمل هيئة الإنصاف والمصالحة التي كان واحدا من أذرعها الفلسفية والحقوقية والإنسانية..

وبرهن، في تدبير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن هذا الثراء الإنساني في ترويض التاريخ القاسي والقاصم للأمة، من خلال تفعيل آليات «الداخل» في الدولة ومنها اعتماد العفو الملكي كآلية لحلّ ملف معتقلي السلفية الجهادية، التي دافع عنها الفقيد وقتها، وهو رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الأمر الذي أدّى إلى تحريك آلية عفو ملكي استفاد منها العشرات من المعتقلين ..

وقبل الجنازة وأثناءها وبعدها، تعددت الأصوات في الحديث عنه: كان الكاتب الأول للاتحاد قد حدثني، عند الكلام عنه، عن علاقاته بالاتحاد وعن صداقته معه، ورِفاقية قادتهما إلى أحاديث طويلة عن مغرب المصالحة. وفي التشييع كان بالقرب مني نعيم كمال الصحافي الحر الذي شاركه التجربة اليسارية في «لنخدم الشعب» وقد تحدث عن رجل فريد للغاية، كان لهما مشروع سيكون مفيدا للغاية عندما يرى النور، كما في حديث القيادي الإسلامي مصطفى الرميد باسم مجالساته ومناقشاته في رحلات وأسفار وفي لقاءات مؤسساتية، والجميع يشيد بقدرته على الإنصات إلى كل الأصوات مهما اختلف معها، حتى خلت أن مسمى الإنصاف والمصالحة كان جزءا من قدرته على الإنصات.

كانت جنازة مهيبة للغاية، تلاقت فيها كل العواطف، من أقصى اليسار إلى أقصى … الدولة! مما يكشف عن براعة وجوده في صناعة المشترك الإيتيقي والأخلاقي وفن الوجود التقدمي…

لقد كان ثوريا فعليا، ودخل المجرى الثوري، وفطن إلى حدوده، وتفاقم عجزه كلما كان التاريخ جيد الحركة وسريع البديهة، وكان عليه أن يقطع مع تفكير «هؤلاء الأشخاص الذين (…) وبالرغم من قلة عددهم، يمثلون خطرا حقيقيا على الانتقال الديموقراطي الذي يعرفه بلدنا»· والدليل على ذلك، هو أنه»بمجرد أن انخرطت بلادنا في أكثر الأعمال ملموسية، وأكثرها دلالة إلى حد الآن على وجود إرادة حقيقية للانتقال، والمقصود بها جلسات الاستماع العمومية لضحايا سنوات الرصاص، لم يترددوا في ضم أصواتهم إلى أصوات غلاة الرجعيين، سعيا وراء ضرب مصداقية هذه الجلسات»، وذلك ما اكتشفه من خلال قدرة العهد الجديد على بناء أسس انطلاقة جيدة يكون فيها في الجانب الصحيح من التاريخ. وضع المسدس الذي حمله ذات تفكير ثوري، جانبا، ثم بدأ في الإنصات إلى التاريخ .. من ثقب في باب حقوق الإنسان..بأخلاق «ولاد الناس»، التي تظهر في ابتسامة واحدة لَحْشومة والطيبوبة والبساطة ..

في آخر مرة التقيته، بدا لي ناصع البياض، كان ذلك في لقاء جمعية أصدقاء غوتنبرغ أيام رئاسة الفقيد الآخر والعزيز خليل الهاشمي الإدريسي. تحدثنا وكعادته قال: «كاتجي للرباط وماكتسولش»،»قلت آتي لكن ليس بانضباط ..» وآخر مرة تحدثت عنه، كان مع رفيقنا المشترك عبد العالي لمعلمي، أعطاني هاتف زوجته كريمة على أن أزوره رفقة أحمد فرس وآخرين.. لم تسعفنا الأجندة ولا تفاهة اليومي السوسيولوجي في الانتباه إلى الحاجة إلى توديعه..

رحمك الله..

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

الكاتب : عبد الحميد جماهري – بتاريخ : 17/11/2023