«إن جميع المواطنين يعرفون الحقوق الأساسية المقررة لفائدة الإنسان، لكن المشكلة ليست معرفة الحقوق أو الوعي بها، وإنما الاهتداء إلى الوسائل والأساليب الكفيلة بضمان ممارستها والمؤدية إلى تحقيقها في الواقع الملموس…المشكلة ليست معرفة القانون وإنما كيف يتأتى ضمان ممارستها، « ( من أوراق الصديقي، ص 295 – 298).

أولا – من دواعي تأليف أوراق محمدالصديقي، ومسار حقوقي بحجم الوطن

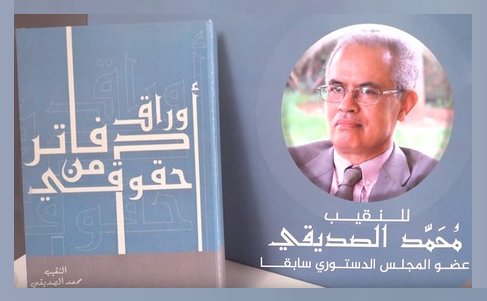

متى نكتب؟ ولماذا نكتب؟ ولمن نكتب؟ تلك بعض الأسئلة المحتملة التي تحكم فعل الكتابة، أي كتابة. وهي الأسئلة التي تطال كتاب، أوراق من دفاتر حقوقي، وكاتبه المحامي والنقيب محمد الصديقي.

لم يكن سي الصديقي ممتهنا للكتابة، ولا كان قلما من الأقلام المنتظمة فيها، في مجال تخصصه أو في جواره، كما هي عادة بعض المحامين من جيله أو الجيل الذي بعده. ولذلك لم يكن الناس ينتظرون منه ما ليس علامة عليه. ولكن ما إن كتب وأصدر ما كتب وأعلنه للناس، مختلف الناس، خاصة المهتمين بالكتابة والتأليف، بصرف النظر عن موضوعه، حتى صار حدثا غير عادٍ ولا مألوف، خاصة وأنه جاء في سن يُعد متأخرا من حياة المؤلف(طال عمره ودامت صحته وعافيته). ولذلك، كان من الطبيعي، أن نتساءل، وربما باسم كثير من المتسائلين، لماذا كتب محمد الصديقي سيرة أوراق من دفاتر حقوقية هذه في هذا التوقيت بالذات، توقيت كرونا والحجر الصحي (2020)، وبتلك الطريقة الفريدة؟ ولمن كتب ما كتب؟

طبعا، تختلف دواعي الكتابة، وخاصة السيرية منها، من كاتب إلى آخر، ومن تجربة إلى أخرى. فهذا عبد الواحد الراضي يكتب عن المغرب كما عاشه، ليس من أوراق مبثوثة في رفوف مكتبته، ولا من يوميات كان يدونها، بل يكتب مما رسخ في ذاكرته بالأساس، وما عاشه من تجارب وأنجزه من أفعال يسمح «العقل والمنطق والأخلاق والمصلحة العليا للوطن» بتدوينها، ويقتضي واجب الشهادة» ألا يسكت المرء عما شهده أو اقتسمه مع الآخرين». وغرضه المعلن من هذه السيرة،أن يتحدث إلى الأجيال الجديدة والمقبلة كي يجعلها تستفيد من بعض تاريخها» (الراضي، ص10). وهذا عبد الرحمان اليوسفي في سيرته، أحاديث في ما جرى،وبعد إلحاح رفيقه مبارك بودرقة لكتابة «مذكرات مساره الفكري والسياسي، وسيرته كمناضل وطني ديمقراطي» يقبل أن يفوضه الكتابة نيابة عنه،والإشراف على تجميع المتاح من المادة الخام من مداخلات وحوارات وشذرات، وبوح ذاكرة متيقظة نقلها من المروي إلى المكتوب، لفائدة الأجيال الثلاثة لما بعد الاستقلال وخاصة شباب اليوم (ص19-20-25). كما أن هناك من يختار أن يكتب ليتفرج على نفسه وعلى الآخرين من جواره، وهو يقدم رؤيته للأحداث التي عاشها وانخرط فيها، ظالما أو مظلوما، وتلك حالة محمد العمري في سيرة زمن الطلبة والعسكر(2012). فالكتابة السيرية عنده تأبين لزمن ولّى دون رجعة، وتصفية حساب للنسيان: «انظر من أين جئنا وكم تخطينا من حواجز، أو كم ضاع منا، انظروا ما فُعل بنا …(ص6 العمري). دون أن ننسى أن هناك من يكتب سيرته، أو شذرات منها، بالاستعانة بالسرد، والارتكاز على فعل الحكي، على غرار ما فعل سعيد بنكراد في سيرته، وتحملني حيرتي وظنوني(2022).فآلية السرد أداة مُثلى للتوفيق بين وقائع خام تنتمي إلى زمنية تاريخية ولّت إلى الأبد، وبين استعادة «بعدية» لا يمكن أن تَسْلَم من مضافات اللغة، وانتقائية الذاكرة، وهوى الانتماء»(ص 11 وتحملني بنكراد). وهو ما يجعل الكاتب يُبرر أحيانا، يشرح أحيانا، وأخرى يؤول. وفي هذا الاتجاه، ونحن بصدد قراءة أوراق من دفاتر حقوقي لمحمد الصديقي، لا يستقيم أن نغفل التذكير بتجربة سيرة أوراق إدريس الذهنية لعبد الله العروي، ودواعي تأليفها. فهي «أوراق منثورة في حاجة إلى نظم وتأليف»(ص5)، وللقارئ الحق «أن يرفض التمييز بين مؤلف «أوراق» وإدريس كاتب أوراق، وشُعيب المعلق عليها، وصاحب الكلمة الأخيرة في تأويلها»… أوراق إدريس هي حياته، لكن حياته ليست كلها في أوراقه (ص7- 8).

غير أن دواعي كتابة أوراق من دفاتر حقوقي للنقيب محمد الصديقي، قد تبدو دواعٍ من نوع خاص. فالكاتب يذْكُر بعضها ويشير إليها، بوعي ومسؤولية. فأوراق الصديقي لا تختلف كثيرا عن مسار الكتابة السيرية، وإن كانت تحكمها حيثيات مميزة مقارنة مع غيرها من تجارب السير الأخرى التي ذكرناها والتي لم نذكرها. فهي نتيجة رغبة في ما تيسّر من بوح حقوقي في أوقات «صفاء» تُخلُّصه من أعباء الزمن، و»تُطهّره» مما تراكم من إكراهات المسؤولية، في لحظات الانتهاء من ثِقال المهام، وضغط اليومي، ومقتضيات واجب التحفظ. إنها نتيجة سد فراغ طارئ ربيع 2017، بعد الانتهاء من مهمة عضوية المجلس الدستوري سنة 2008، وإن بإخراج لغوي عربي راق وباذخ لحياة تمت في غفلة من كاتبها. فالفراغ، والتخلص من واجب التحفظ، جعل الكاتب يكتشف جواره في المنزل، فينبش فيما لم يكن في وقت سابق يدخل في أفق اهتمامه. لذلك استنجد بما سماه الملفات القديمة، وقد طالها النسيان، وبالمرافعات في ردهات المحاكم، وقد تولاها التاريخ، ومقالات وأبحاث وحوارات حافظت عليها المنابر. يقول الصديقي في تقديم أوراقه، وهو يعترف بتلقائية، ودون تعذيب:» لم يكن أمامي إلا أن أعود إلى أوراقي القديمة للنبش في ثناياها لعلي أعثر على ما يساعدني على سدّ بعض أوقات الفراغ- وما أصعبه- وأيضا لاسترجاع بعض الصور مما عشته على امتداد السنوات الماضية بطريقة أو أخرى»(ص5).

الفراغ قاتل بالفعل، وأخال النقيب بلباسه المنزلي، يجول في أركان البيت وقد خلا إلى ذاته ومحيطه الصغير، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وقد أحرق جميع السفن ولم يبق أمامه سوى رفوف مكتبته، وما تحتويه من دفاتر حقوقية وقضائية، وملفات ومقالات سياسية وأخرى إعلامية، وحوارات متفرقة في قضايا مختلفة. فالكتاب إذن جُماع أجناس أدبية مختلفة ومتكاملة، ترصد وقائع، وتسجل مجريات محاكمات، وتبوح بأسرار مهنية وإنسانية في سياقات لم تعد قائمة، وتدلي بآراء ومواقف معينة من المعيس السياسي والحقوقي، أعاد الصديقي قراءتها من جديد، وعاشها في لغته وما أضافته في سياق ما يقتضيه التقديم والتأخير، والحذف والترك، والتصريح والتلميح، إلخ، خلقا لانسجام أوراق كانت مبعثرة ومهملة، ومُستلّة من دفاتر حقوقية، ترصد مسارا ينمو ويتطور، كجزء «من مجموعة بهمومها وطموحاتها وعذاباتها… وعلى أساسها تحاول تكييف وقائعها مع وقائع التاريخ العام للوطن». ( بنكراد، ص14). وبناء عليه، يمكن اعتبار أوراق حقوقي لمحمد الصديقي، قراءة ثانية لتجربة استعادها من أوراق منسية في دفاتر مهملة في رفوف معزولة، لا لتثبيت المعيش والتأكيد على صدقيته، بل أيضا للإفصاح عن المأمول وما تحلم به الذات الكاتبة وتتوق إليه، وتسعى إلى تحقيقه، وهو الوطني الذي تربى في أحضان كبار الوطنيين، وسار على دربهم جنبا إلى جنب، وذلك بعض ما تشهد له هذه الأوراق، وتبوح به.

مسار بحجم وطن فيأوراق حقوقي لمحمد الصديقي

لم يكن محمد الصديقي يلوي على شيء، وقد كان مشغولا بالنبش في أوراقه القديمة، والمبعثرة هنا وهناك، لعله ينتصر على فراغ داهم وثقيل، وفجأة جاء الفرج غير المتوقع، إذ اتصل به الأستاذ محمد بريكو، نقيب المحامين بالرباط من شهر رمضان (1440ه)، الموافق ل19 ماي 2019 ميلادية ليطلب منه، سيراً على عادة سابقة، إجراء حوار في مسار النقيب وحياته المهنية وما واكبهما، واتصل بهما من أحداث وتجارب ومرافعات ومداخلات، وفي شهر رمضان الذي أنزل فيها القرآن، وبالضبط يوم العاشر منه بدلالته الوطنية والرمزية. هدية من السماء !، رحّب بها الصديقي وشدّ عليها بالنواجذ. قضى ساعات طوال تحت رحمة أسئلة الأستاذ الطيب لزرق عن قرب وعن بُعد، يجول به من محطة إلى أخرى، ومن حدث إلى آخر، ومن تجربة إلى أخرى ، ومن وضعية إلى وضعية، ومن مهمة إلى أخرى… كان من ثمار كل ذلك هذه الأوراق المبثوثة في دفاتر حقوقيبحجم الوطن. أوراق» تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا «؛ وكانت نواة صلبة للكتاب ككل، ومفتاحا «سريا» للولوج إلى باقي عوالم مسار صاحب الأوراق، وقد خرج من رحم أوراق دفاتر كانت بوارا فأحياها وأحيته (من ص11 الى ص93= 82 صفحة ).

في هذا الحوار المؤسس لكتاب الأوراق نبش الكاتب في ذاكرته وفتش، وبدأ بحصوله على شهادة الإجازة في القانون الخاص سنة 1961، وعمره اثنا وعشرين عاما. وككل طالب حديث العهد بالتخرج، وفي ذلك الوقت بالذات، حيث ما يزال الأفق واعدا، والحماسة حاصلة، كان أمله واسعا في متابعة دراسته العليا بالخارج وركوب مغامرة الحصول على شهادة الدكتوراه أملا في الالتحاق بالجامعة أستاذا باحثا. لكن جرت الرياح بما لا تشتهيه سفن الطالب وألقت به في مسؤولية الصحافة والإعلام دون استئذان منه، سكريتيرا لتحرير جريدة التحرير، بتكليف من قامات وطنية لا يُرد طلبُهما، الفقيه محمد البصري ،»مثال التحدي والرفض»، (ص47 العمري) وعبد الرحمن اليوسفي، «بنزاهته الفكرية وصدقه الأخلاقي» (الراضي، ص646)، وبدلا عن قامة لامعة أخرى هي الراحل محمد عابد الجابري. ومما سهل مأمورية الصديقي، في تقديري، وشجعه على قبول المهمة انتظامه المبكر في مسيرة الحركة الوطنية، والحركة الاتحادية، وهو ما يزال ابن الخامسة عشرة من عمره. وكانت هذه المهمة بمثابة «توظيف» بطعم تكليف، في زمن عرف أحداثا تراجيدية، سواء بمحاصرة مقر الحزب وترهيب قيادته واعتقالها، أو بالاعتداء على مطبعة الجريدة وتلغيمها، مما عجل بإغلاق الجريدة وإنهاء مهمة الصديقي، كما بدأت.

لم يكن أمام سي محمد الصديقي في تلك الظروف الصعبة سوى العودة إلى مهنة المحاماة والاحتماء بها سنة 1963. بدأ تمرينه الأول عند المحامي محمد التبر، وبعدها بمكتب عبد الرحيم بوعبيد، الرجل الذي لم يكن، على حد قوله، «شخصية عادية، بل كان شخصية فريدة بكل المقاييس، ومدرسة كبرى للوطنية والتقدمية…»(ص25 الأوراق) ليجد نفسه مطوقا بأسئلته الحزبية والنقابية والمدنية والحقوقية والإعلامية والسياسية والوطنية، ومضطرا في الوقت ذاته، لصياغة مقترح الأجوبة، والخوض في البحث عنها، وهو شاهد على أحداث كبرى في تاريخ المغرب الحديث، من قبيل ملتمس الرقابة، واختطاف الشهيد المهدي، والمرافعة في محاكمات سياسية كبرى، منها محاكمة بني ملال مع القائد البشير التهامي، والقائد محمد بنحمو الكاملي، ومحاكمة أطلس محمد بلحاج ومن معه، ومحاكمة الحبيب الفرقاني ومن معه، وأحداث مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة ، فالمؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي 1975… فإضراب سنة 1981 واعتقال قيادات النقابة(على إثر زيادات كبيرة في أثمنة المواد الغذائية الأساسية)… وقضايا أخرى انخرط فيها الصديقي وأبلى البلاء الحسن، كما هو وارد على امتداد الكتاب.

لتتبقى، في نظري، المحاكمات الواردة في الكتاب الثاني بعنوان، «من معارك الدفاع في محاكمات لها تاريخ» (من ص99 الى ص217) القلب النابض للكتاب وبؤرته الجامعة. فهي لحظات تاريخية صعبة من تاريخ المغرب الحديث، تشهد بعظمة محمد الصديقي كإنسان، وقيمته كمحام ونقيب ومناضل، وهو يُرافع في قضايا جنائية، بمذاق سياسي، وحُلم وطني كبير. من هذه القضايا نذكر قضية أطلس بلحاج ومن معه، وقضية الشهيد عمر بنجلون ومن معه، وقضية عبد الرحيم بوعبيد ومن معه، وقضية نوبير الأموي وحيثياتها، فقضية الشهيد المهدي بنبركة وتداعياتها. ونظرا لتعذر الوقوف عند جميع هذه المحاكمات التاريخية، وعملا بقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله، سأتوقف عند محاكمتين تاريخيتين كبيرتين، لهما امتدادهما إلى اليوم، وتلقيان بظلالهما على راهن المغرب وآفاقه المتوخاة، وفيهما سطع نجم المحامي والنقيب والمناضل والسياسي والحقوقي سي محمد الصديقي، وأبان عن طينة محام مناضل شرس خلافا لما كان يوحي به، ولكن باعتدال ورزانة ووسطية.المحاكمة التاريخية الأولى، خاصة بقضية الشهيد عمر بنجلون، ومن معه، وقد انتقى الكاتب عنوانها بدقة وعناية: «محاكمة مناضل قُتل غدرا» (19 يوليوز 1976)، والمحاكمة التاريخية الثانية، مرتبطة بحدث اعتقال عبد الرحيم بوعبيد سنة 1981 ومن معه،على أساس»مبدأ إجراء استفتاء في الأقاليم الصحراوية»، وما سببته من زلزال سياسي بكل المقاييس (ص54)، خاصة مع إصدار بيان المكتب السياسي شهر شتنبر 1981، ومصادفةالإضراب الوطني العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واختار لها الكاتب، والاختيار بلاغة، عنوانا بدلالات تناصية مفارقة، وبأفق كوني مفتوح،»ربِّ السّجنُ أحبُّ إلي…» (ص131).

ثانيا- في محاكمة «جثة» مناضل «حي»، ووطني السّجنُ أحبُ إليه.. بين معرفة الحقوق وممارسة البلاغة

مرافعة الصديقي في محاكمة «جثة» مناضل لا يموت

إنارة لا بد منها: قف عمر بنجلون على الباب

لم يكن النجاح الباهر الذي عرفه المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975 ليمر دون التنغيص عليه، وعلى صُناعه، من كل الجهات التي تعتبره خطرا على وجودها، وتهديدا لمصالحها، خاصة بعد بوادر الانفراج التي بدأت تؤشر على تحول سياسي قادم. فقد كان الشهيد عمر بنجلون(1936-1975) واحدا من كبار صُناع ذلك النجاح. إنه «فارس التنظيم الحزبي والنقابي»، كما نعته الراحل الجابري(مواقف ع8-9)، بل الكاتب الفعلي لمسودة التقرير المذهبي للحزب عصرئذ. إضافة إلى كل ذلك، ورغم ما ناله الشهيد عمر من»النصيب الأوفر من التعذيب والقمع» (عن اليوسفي، ص144) من الأقارب قبل الخصوم، فقد ظل الرجل وطنيا حتى النخاع، إذ تطوع للدفاع عن «قضية الصحراء المغربية أمام محكمة لاهاي الدولية». ونظرا لما يتوفر عليه عمر بنجلون من خصال وطنية، وكفاءات عالية، وجرأة في اتخاذ القرار، وصناعة الأحداث، فقد كان ذلك سببا في مبادرة عبد الرحيم بوعبيد ليتولى منصب الكاتب الأول في المؤتمر الوطني الاستثنائي لسنة 1975. إلا أن تحفظ كل من محمد البصري وعبد الرحمان اليوسفي، كان كافيا لتأجيل المهمة. «لظروف غير مناسبة، لا حزبيا ولا وطنيا…» (ص145 عن اليوسفي).

إن الغرض من هذه الوقفة، على كثافة معطياتها، والتذكير بتلك المعلومات على شُحّها، إنما القصد منه التنبيه إلى المكانة المرموقة التي يحتلها الشهيد عمر بن جلون في مسار الاتحاد، وموقعه القيادي فيه. ولا غرو، إذا تحرك أعداء التوافق والتناوب مع الراحل الحسن الثاني، لاستهدافه والقضاء عليه، سواء مع بعض رفاق الطريق وقتها، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة (انظر رسالة عمر بنجلون إلى المحجوب بن الصديق، في أحاديث في ما جرى، ص146) أو داخل دواليب الدولة، أو مع زنابير الأصولية من «الإسلاميين»، فاغتالوه شر اغتيال، وتمت محاكمة المنفذين، ذرا للرماد في العيون، وفي الوقت نفسه التستر على المُدبرين للقتل والأمر به، ولعله ما دعا الصديقي إلى نعت هذه المحاكمة التاريخية الكبرى بالمسرحية الهزيلة (ص113)… (انتهت الإنارة وُيسمح بالمرور).

الكاتب : إدريس جبري

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

بتاريخ : 11/مارس/2023